- OMX Baltic0,15%320,45

- OMX Riga−0,13%932,21

- OMX Tallinn0,19%2 089,38

- OMX Vilnius−0,06%1 421,51

- S&P 500−0,43%6 939,03

- DOW 30−0,36%48 892,47

- Nasdaq −0,94%23 461,82

- FTSE 1000,51%10 223,54

- Nikkei 225−0,1%53 322,85

- CMC Crypto 2000,00%0,00

- USD/EUR0,00%0,84

- GBP/EUR0,00%1,15

- EUR/RUB0,00%90,54

- OMX Baltic0,15%320,45

- OMX Riga−0,13%932,21

- OMX Tallinn0,19%2 089,38

- OMX Vilnius−0,06%1 421,51

- S&P 500−0,43%6 939,03

- DOW 30−0,36%48 892,47

- Nasdaq −0,94%23 461,82

- FTSE 1000,51%10 223,54

- Nikkei 225−0,1%53 322,85

- CMC Crypto 2000,00%0,00

- USD/EUR0,00%0,84

- GBP/EUR0,00%1,15

- EUR/RUB0,00%90,54

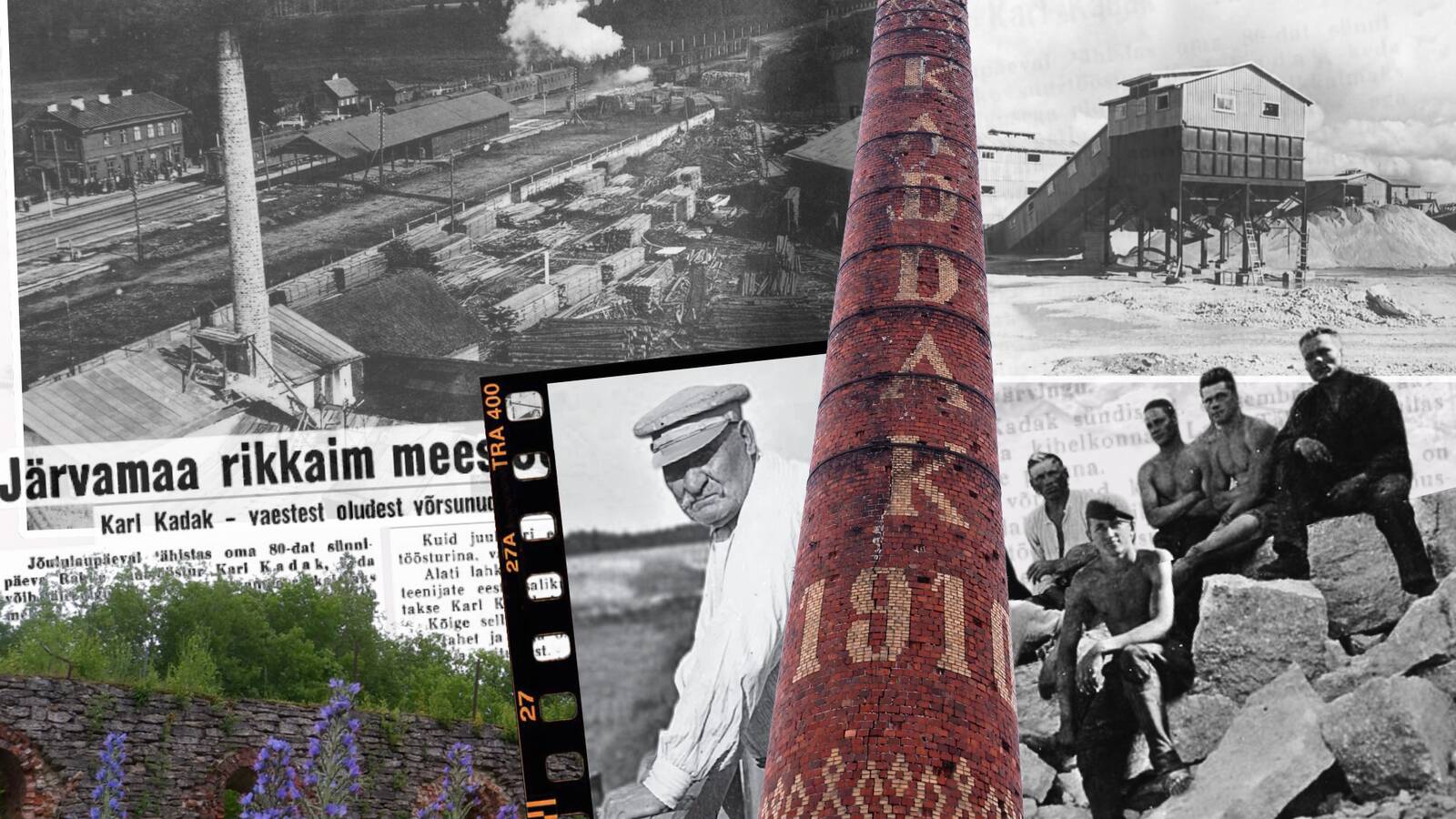

Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство

По общему убеждению Карл Кадак был одним из богатейших людей Эстонии, но никто даже приблизительно не знал, сколько у него денег: предприниматель строго следил, чтобы его капитал формально не превышал 990 000 крон, не желая платить налоги по повышенной ставке. Все операции за полвека, со старта бизнеса в 1883-м до смерти в 1940-м, он проделывал в уме: за долгую жизнь бизнесмен так и не научился читать и писать.

Восхождение через трактир

Первую сделку будущий воротила бизнеса совершил еще в раннем детстве, убедив приятеля поменяться с ним ножами. Кадак в итоге получил отличный новенький ножик, а его контрагенту досталась затупленная безделушка. Главный исследователь жизни Карла Кадака Хейки Раудла в своей книге «От пастушка до короля извести» пишет, что, когда Кадаку доверили пасти скот, он не выходил на пастбище, а вместо этого за табак нанимал других мальчишек, а сам проводил время со стариками, играя в карты на деньги.

Кроме того, он скупал у сельских детей лесную землянику, а потом перепродавал ее управляющим окрестных мыз. Когда старшая родня наказала Карлу помочь с заготовкой леса, он вместо этого сбежал в лавку, закупил там мелкого товара и ушел торговать им по деревням. Когда отец хотел наказать юношу по возвращении, Кадак предъявил семье деньги – он заработал больше, чем вся родня на лесоповале.

Таланты подростка-коммерсанта заметил дядя по матери, состоятельный хуторянин, и одолжил племяннику денег на старт первого настоящего бизнеса – аренды корчмы. Чтобы барин из семьи фон Бремен доверил молодому человеку управление трактиром около церкви в Симуна, Кадаку пришлось сперва поработать в корчме слугой, а затем – очаровать дочку управляющего имением Авандусе. Так, благодаря залогу дяди и протекции подруги в 24 года Карл сделался трактирщиком. Он управлял питейным заведением в 1883-1889 годах. Именно тогда был заложен фундамент его состояния.

В декабре 1884 года начались работы по перестройке церкви Симуна. В основном трудились там русские из Муствеэ, склонные к пьянству. Всю зарплату, которую они получали, они тут же относили трактирщику Кадаку. У некоторых даже не оставалось денег на дорогу домой. Тогда хитрый корчмарь охотно давал им деньги в долг. Доход Кадака от трактира в Симуна составил порядка 25 000 рублей серебром – гигантскую сумму, в Российской Империи таким был четырехлетний оклад армейского генерала или жалование средней руки чиновника за 25 лет. На сегодняшние деньги это лишь порядка 315 000 евро, но в ту пору по такой цене можно было купить большую ферму, построить дом и оборудовать хозяйство по последнему слову техники – и деньги еще остались бы. Карл Кадак навсегда с благодарностью вспоминал свое первое торговое место. Когда он позже штрафовал кого-то из работников на своих предприятиях, то приказывал пожертвовать штраф церкви Симуна.

В корчму стекались слухи о лучших деловых возможностях в регионе – и передав трактир преемнику, Кадак уже знал, в какой бизнес вложить свое обретенное состояние.

В путах долгов и торговых схем

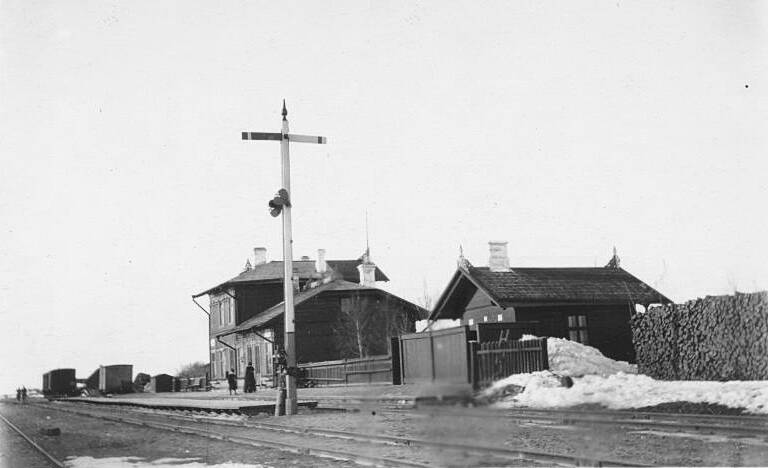

В 1876 году открылось движение по железной дороге Тапа-Тарту, построенной во многом для того, чтоб вывозить продукцию из мыз и лесных хозяйств на юге Эстляндии и севере Лифляндии. Ближайшей к Симуна станцией стала Ракке – старинная деревенька быстро разрасталась благодаря улучшившейся транспортной доступности. Все грузы и путешественники из приходов Коэру и Симуна, и даже более удаленных мест теперь стекались туда.

Именно этот поселок стал новой базой Кадака. В нем он открыл магазин и товарный склад. Живя в Ракке, Кадак снабжал товарами не только свою лавку, но и более сотни мелких торговцев из окрестностей. Он заказывал вагонами соль, сахар, селёдку, муку, керосин, спички, махорку, кожу и железо. У него закупались 48 мыз из Вирумаа и Ярвамаа. Часто торговля шла в долг – порой Кадак терял из-за банкротства должников крупные суммы, но риск того стоил – управляющие и даже сами бароны оказались опутаны сетями долгов.

Зимой, когда до урожая было далеко, Кадак ссужал мызам деньги, а требовал их осенью – естественно, помещики расплачивались с ним зерном, которое под жатву стоило дешево. До голодного времени предприниматель держал хлеб в амбарах, а потом перепродавал купленное по дешевке втридорога. Нередко при скупке он занижал цену зерна, а если продавца цены не устраивали – предлагал продать в другом месте, а ему отдать деньгами, которых у поместий не было. С учетом логистики у мызников не было выбора кроме как продавать урожай Кадаку.

Вырученные деньги Карл вкладывал в покупку лесных угодий и небольших заводов вокруг Ракке. Уже в 1890 году он поставил у карьера Камарику несколько печей для обжига извести и вскоре задавил всех окрестных конкурентов. К 1902 году он уже не был крестьянином – теперь Кадак числился купцом 2-й гильдии города Таллинна, одним из первых эстонцев, сделавших крупный бизнес еще при российской власти. Но мечтой бывшего трактирщика была собственная мыза. «У мызников – мызы, а у меня – деньги», – говаривал он. Но окрестные бароны, полные презрения к неграмотному воротиле, договорились не продавать ему усадьбы. «Пусть даже за два дня до смерти – но я должен стать мызником», – настаивал Кадак.

Первой сдались семьи фон Рентельн и Лилленталь. В штормовом 1917 году бароны уступили промышленнику свои мызы Рахкла и Ламмаскюла. Два года спустя это сыграло с Кадаком злую шутку. С таким трудом обретенные владения были национализированы эстонским государством в рамках земельной реформы, хозяевам были оставлены только сами господские дома и участки при них. Лишь 57 из 1065 национализированных мыз принадлежали этническим эстонцам, и две из них – Карлу Кадаку.

Генерал известковых карьеров

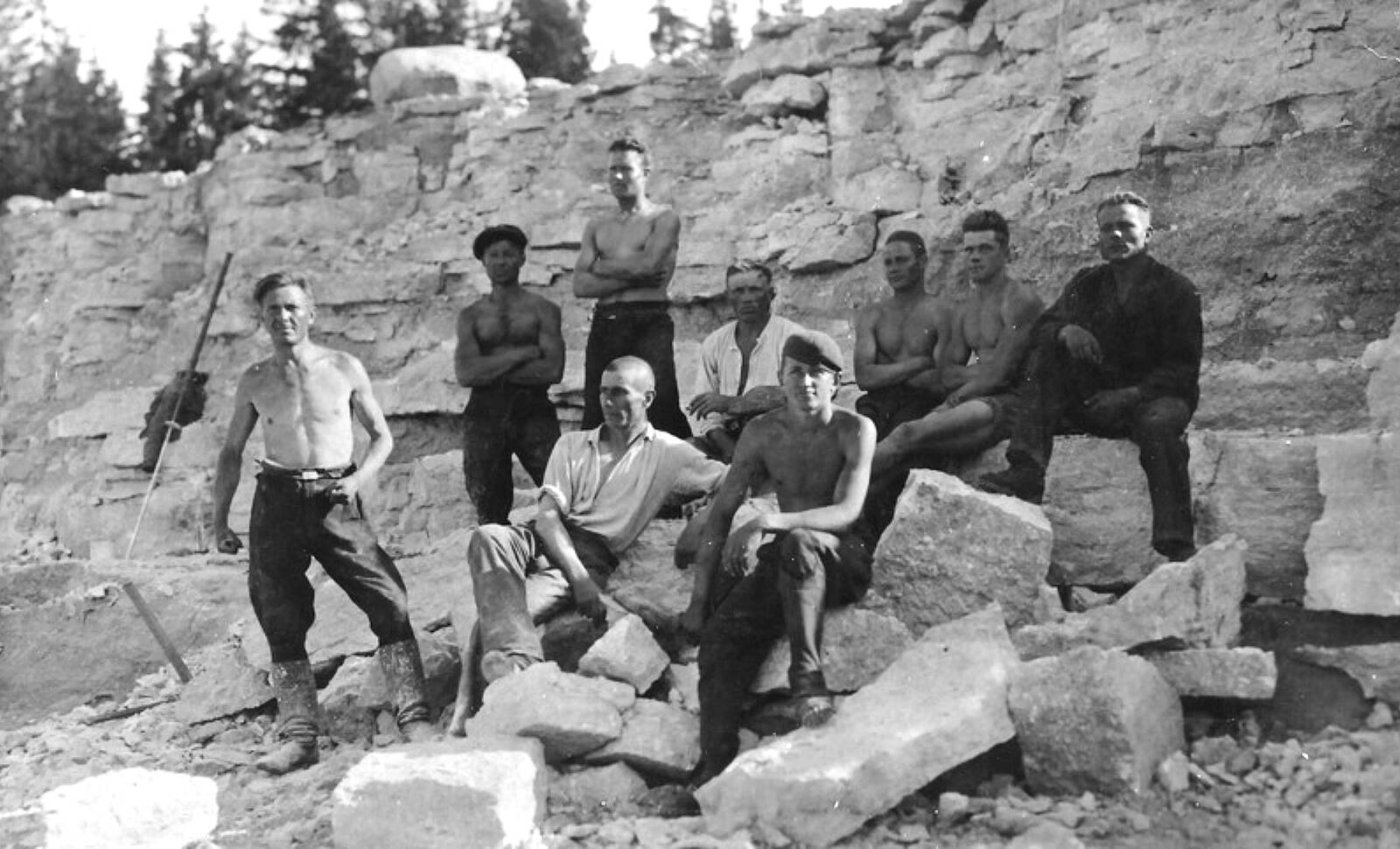

Начавшееся как один из многих бизнес-проектов Кадака в 1890 году производство извести со временем разрослось в громадный бизнес. Карьеры и печи для обжига постоянно требовали рабочей силы, и промышленник охотно по дешевке нанимал даже тех, кто находился в полицейском розыске по политическим статьям, – лишь бы они были крепкими работниками.

Среди пропитанных пылью сотрудников каменоломни попадались адвокаты, священники, начальники станций, телеграфисты – многие с университетским образованием. Пожалуй, самым курьезным эпизодом стало трудоустройство на карьер Камарику в 1905 году беглого редактора газеты «Киевская речь» Розенберга. Газету закрыли за антиправительственные статьи, а ее руководителя объявили в розыск. В итоге до публикации манифеста о свободе печати Розенберг копал известь в эстонской глубинке. Все дело в том, что с местными полицейскими Кадак был на короткой ноге, регулярно выпивая вместе с урядниками окрестных волостей, и на его заводы российские правоохранители не совались. С работниками не заключали длительных контрактов: если условия не устраивали, в любой момент копатель мог уйти, на его место уже готовы были прийти другие. На лето, в главный сезон добычи извести, на карьеры приезжали даже работники из далекой Тверской губернии.

Дневная ставка составляла 80 копеек для мужчин и 60 копеек для женщин – для сравнения, «минималка» в крупных городах в ту пору составляла порядка 4-5 рублей в месяц, то есть заработок у Кадака для сельских жителей был достаточно высоким. Но и работа длилась с 4 утра до 8 вечера, а техники на карьере почти не было, основой производства был ручной труд. Семейные рабочие нередко не получали денег на руки вовсе, весь заработок Кадак выдавал им припасами из лавки. К 1910-м годам число рабочих на карьерах и у печей перевалило за сто человек, а всего на Кадака во всех его бизнесах трудились порядка трехсот.

Для улучшения производительности Кадак соединил месторождение в Камарику со станцией Ракке узкоколейной железной дорогой. В 1910 году рядом с вокзалом был выстроен новый завод с новейшими кольцевыми печами для обжига извести. Он стал самым современным и большим в Эстонии, а доминантой поселка Ракке сделалась дымовая труба высотой 65 метров с надписью, выложенной кирпичом KADDAK 1910 и народным узором. Интересно, что это одна из многих версий написания фамилии предпринимателя – Kadak, Kaddak, Kadakas. Злые языки судачили, что разночтения происходят от того, что даже в написании собственного имени промышленник до конца жизни делал ошибки. Полноценно читать и писать он действительно не мог, зато великолепно считал в уме даже крупные суммы.

Перед Первой мировой войной со станции Ракке отходило до 14 поездов с известью – большая часть товара продавалась в Россию. По данным газеты Vaba Maa, вновь довоенного уровня производство достигло только в 1929 году.

Делец старой школы

После провозглашения независимости Эстонии Карл Кадак продолжал бизнес как ни в чем не бывало. Хотя привычный российский рынок сбыта оказался теперь недоступен, локальный спрос был достаточным, чтоб держать деревенского магната на плаву. В 1920-х, когда страна переживала экономический кризис, Кадак по дешевке через печально знаменитый банк Шеля скупал доли в предприятиях, землю и недвижимость. Он и его семья взяли под контроль AS Silikaat – единственного в стране производителя белого силикатного кирпича, крупного потребителя извести с завода в Ракке.

Благодаря активам в лесной и кирпичной промышленности фактически под контролем Кадака находился весь рынок строительных материалов в Северной и Северо-Восточной Эстонии. Своим сыновья Бруно и Паулю Карл купил в Эстонии усадьбы, дома в Нымме, обеспечил места в советах директоров своих предприятий. Дочери Валли и Герда получили богатое приданое. Завод и поселок в Ракке росли, стараниями Кадака он превратился в небольшой корпоративный город, фактически подконтрольный одному человеку. Именно Кадак оплачивал строительство жилых домов, школы, амбулатории, народного дома. Он обещал выстроить и церковь, но так и не успел до Второй мировой. Производительность предприятия дошла до 10 000 тонн извести в год, число работников – до 150 человек.

По общему убеждению, в 1920-1930-х годах Карл Кадак был одним из самых богатых людей в стране, входя то ли в ТОП 10, то ли в ТОП 20 крупнейших бизнесменов страны. Но даже приблизительную оценку его состояния высчитать трудно – предприниматель строго следил, чтоб его формальный капитал не превышал 990 000 крон, ведь начиная с 1 млн богачи должны были платить специальный налог для богатых по повышенной ставке. Все дополнительные капиталы он записывал на счета детей и доверенных лиц.

В середине 1930-х уже пожилой Карл начал отходить от дел. Его сыновья, которым он собирался передать бизнес, хоть и получили формальное образование, отцовскими деловыми талантами, а главное – хваткой не обладали. В записанных в 1947 году воспоминаниях работников Кадака (конечно же, идеологически окрашенных советской пропагандой) они и вовсе предстают как бестолковые любители роскоши, растрачивавшие отцовское состояние.

Кадак-старший успел застать оккупацию Эстонии Советским Союзом, национализацию летом 1940 года сначала заводов, а потом и всего семейного имущества. Он умер в сентябре того же года, став свидетелем краха дел всей своей жизни. Старший сын Кадака Бруно не намного пережил отца. Он умер от рака 5 июня 1941 года, за несколько дней до запланированного ареста органами НКВД. Младший Пауль сумел избежать репрессий, в годы немецкой оккупации он сотрудничал с Рейхом, работая в управлении пропаганды. Часть обширной семьи Кадак после окончания войны осела в Соединенных Штатах, а часть – так и осталась в Эстонии.

После окончания войны для новых советских властей Кадак, неграмотный богатей, сделавший часть капиталов на ростовщичестве, сделался удобной мишенью для газетной травли. Его вспоминали только как пример «буржуазного эксплуататора». При этом завод в Ракке продолжал работать – и даже был значительно расширен. До сих пор он работает под брендом Nordkalk и остается крупнейшим в регионе предприятием по переработке известняка.

Уже в 2000-х годах жители Ракке обсуждали возможность установки в центре поселка памятника Карлу Кадаку, но скульптура или памятная доска так и не появились. Впрочем, забыть о короле извести и мастере цифр в поселке и без того нелегко. Как и сто лет назад каждый идущий из Таллинна в Тарту поезд проходит мимо высоченной обветшавшей трубы с его именем – KADDAK 1910.

Похожие статьи

В начале ХХ века застройщики в Эстонии не могли обойтись в своих проектах без продукции акционерного общества Silikaat – старейшего завода силикатных кирпичей, добившегося успеха благодаря песку из Нымме, извести из Вирумаа, российским военным заказам и железной хватке управляющих.

Бизнесмены из Таллинна и Тарту поддерживают деньгами правую партию – и отправляются за это в ссылку на острова Кихну и Рухну. С собой они везут шампанское и деликатесы, чтобы скрасить изгнание, но из-за весеннего ледохода застревают в Пярну. Некоторые из них до ссылки так и не доедут. Эта не абсурдная политическая фантазия, а реалии марта 1934 года в Эстонской Республике.

В обоих концах тихой и фешенебельной улицы Роозикрантси высится пара необычных для Таллинна мрачновато-стильных краснокирпичных зданий — в одном сегодня располагается таллиннская мэрия, в другом — на Пярнуском шоссе, как и 90 лет назад, живут люди. И мало кто знает, что история этих домов тесно переплетена с европейскими политическими интригами середины ХХ века.

«В небольшой и неглубокой ревельской бухте вдруг упал чудовищный золотой метеорит», – так описывал журналист Александр Чернявский уникальную экономическую ситуацию начала 1920-х, когда Таллинн на время стал ключевым хабом, в котором Советская Россия отмывала международные платежи. Одним из главных операторов для легализации средств стал банк «Scheel & Co», подвалы которого якобы были забиты сокровищами, награбленными большевиками.

Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

Самые читаемые

1

3

Последние новости

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную